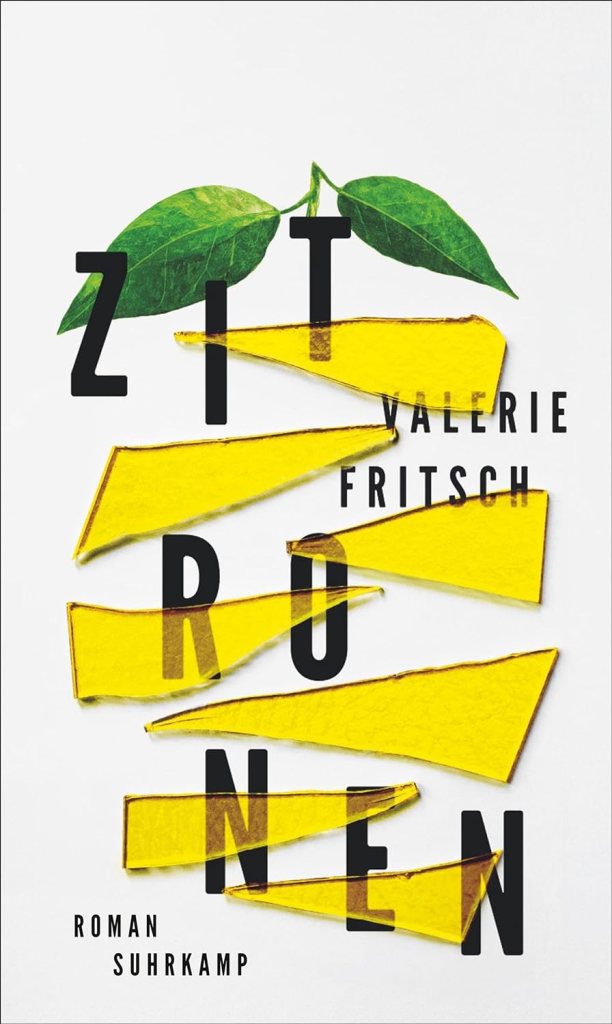

„Zitronen“, der neue Roman von Valerie Fritsch, wird im Untertitel als „ein sprachgewaltiges Buch über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom“ angekündigt. Es geht um eine irreversibel gestörte, besser: zerstörte Familie, aber keineswegs um medizinische Fragen oder psychologische Antworten, wie man es erwarten könnte, wenn man vom „Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom“ („by proxy“) hört: Man erfährt, dass Eltern, vorwiegend Mütter, bei ihren Kindern Symptome wie Atemnot, Fieber und Bewusstlosigkeit erzeugen, um Notfallsituationen – Asthmaanfall, Blutvergiftung, Koma – vorzutäuschen.

Valerie Fritsch kennt das Syndrom offenbar sehr genau, verzichtet aber, wie gesagt, auf jede psychologische Interpretation. So verwandelt sie das Syndrom in Literatur:

Sie schildert in der Tat „sprachgewaltig“ das ungelebte Leben einer kleinen Familie, in der ein Junge nicht gesund aufwachsen kann. Sein Vater ist abwesend und Lilly, seine Mutter, macht den Sohn fortwährend krank, um ihn wie eine Pflegerin umsorgen zu können. Sie flößt ihm unnötige, keineswegs harmlose Medikamente ein, die ihn in ein Dauerdelirium versetzen. Dabei agiert sie wie eine Bilderbuchmutter. Zum Beispiel schiebt sie das benommene Kind im Rollstuhl durch das Dorf und „nimmt das Mitleid wegen ihres Schicksals und die Bewunderung dafür, es zu meistern, entgegen“.

Offensichtlich ging es Lilly immer um nichts anderes als Selbstfürsorge. Wenn sie dem Sohn Gute-Nacht-Geschichten, Mythen und Sagen erzählte, „kam Leben in die Mutter.“ Es war, „als hätte auch sie Ungeheuer besiegt, Frauen, Städte, ganze Königreiche gerettet“. Mit diesen magischen Sätzen beschreibt die Autorin eine Spielart der Mythomanie. Psychoanalytisch handelt es sich um einen Abwehrmechanismus: Der innere Konflikt, Schuld und Angst, lösen sich in Nichts auf, und das nunmehr leere Leben wird mit erfundenen Geschichten angefüllt. Diese Verwandlung ist in letzter Zeit wohl kaum so klar – und auf poetische Weise verdichtet – dargestellt worden.

Gustave Flauberts „Madame Bovary“ bietet sich vielleicht als Vergleich an, vor allem, was die jeweils in neuer epischer Qualität erzählten, konfliktbeladenen Handlungsteile angeht: die gestörte Mutter-Kind-Bindung, das gewaltsame Ende der Protagonistin und die damals wie heute kritische Sicht auf die Medizin. Alles andere ist gewiss ganz anders.

Dass das ungelebte Familienleben aber auch in diesem Fall (Zitronen) tödliche Gefahren birgt, entspricht den Risiken, die schon häufig in der Kinderheilkunde und in der Gesellschaft unterschätzt worden sind. Es gibt also viele Gründe, dieses sehr lesenswerte Buch zu empfehlen. (Rezension23. Februar 2024 von Marc S. Huf)

VIDEO

Kulturzeit 7.3.2024: „August Drach wächst in einem Haus am Dorfrand auf, das Hölle und Paradies zugleich ist. Der Vater, von sich und dem Leben enttäuscht, schlägt und demütigt seinen Sohn immer wieder. Die Mutter lässt es zu, gefällt sich aber in der Rolle der Tröstenden, die das am Boden zerstörte Kind rührend umsorgt. In dem neuen Roman „Zitronen“ von Valerie Fritsch geht es um August, seine Kindheit und sein Leben als Erwachsener. Irgendwann ist der Vater weg. Er hat die Familie verlassen, genaueres erfährt man nicht. Jetzt könnte alles gut werden. Doch der kleine August kommt vom Regen in die Traufe. Denn jetzt übernimmt die Mutter den Part der Gewalt, wenn auch subtiler. Sie verabreicht ihrem Sohn heimlich Medikamente, die das Kind krank machen. Die ganze Zeit über ist der Junge schwach und müde, kann nicht vor die Tür. Er braucht die Mutter, die ihn hingebungsvoll versorgt. Die Mutter wird von den Dorfbewohnern und dem Arzt bewundert für ihre Aufopferung gegenüber dem kranken Kind. „Zitronen“ ist ein Roman über eine kranke Liebe, der durch die Art des Erzählens manchmal an ein böses Märchen erinnert, mit der Mutter als herzlosen Hexe. Der Text ist sprachlich sehr dicht und kommt ohne direkte Rede aus. Sehr detailverliebt beschreibt Valerie Frisch zunächst die gestohlene Kindheit des Jungen. Im zweiten Teil schildert sie gnadenlos das Scheitern des erwachsenen August auf der Suche nach Liebe. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Katrin Schumacher über den vierten Roman der Österreicherin Valerie Fritsch, die 1989 in Graz geboren wurde, wo sie auch heute lebt.“

„Zitronen“ von Valerie Fritsch: Sehnsuchtssüß und sauer

Beate Tröger: „Abgründe Valerie Fritschs Charakterstudie „Zitronen“ erörtert das Verwerfliche, Gewaltsame und Zerstörerische im Menschen – nach guter Tradition der österreichischen Moderne.

Bücher vergisst man dann nicht, wenn sie ihr Geheimnis nicht völlig preisgeben. Valerie Fritsch hat mit Zitronen einen solchen Roman geschrieben. Er ist sorgfältig komponiert, in seiner Fokussierung auf sonderbare Menschen den beiden vorangegangenen durchaus verwandt und zudem motivisch fein verzahnt. Allerdings sei gleich zu Beginn gesagt: Empfindsame Gemüter sollten ihn lieber nicht vor dem Schlafengehen lesen.

In Zitronen erzählt die 1989 in Graz geborene Fritsch von der Familie Drach. Vater, Mutter, Kind auf dem Dorf, aber von Idylle keine Spur: Man ist misstrauisch, in manchem Haus geht das Fenster nur auf, wenn jemand gestorben ist. Lilly Drach hat sich eingerichtet zwischen „Chaos und Opulenz“. Einst Krankenpflegerin, träumt sie sich mit Lady Di, angelaufenem Silberbesteck und Horoskopen immerzu in eine andere Welt. Ihrem Sohn August schärft sie das zweifelhafte Mantra ein: „Du bist nichts als das, was du träumst“, und manchmal ruft sie wie zu sich selbst: „Ich will zu den Blumen, den Männern, dem Meer.“ Wenn der Vater – er handelt mit Trödel, der sich im Haus ausbreitet – zärtlich zu seinen Hunden und fürsorglich im Apfelgarten ist, seinen Sohn August jedoch aus seinen unberechenbaren Launen heraus schlägt, schaut Lilly Drach weg. Sie kennt die explosive Verbindung aus „verletzender Nähe und ebensolcher Distanz“ zu gut. Der Sohn lernt sie ebenfalls, nimmt sie zu den Wahrheiten und Formeln seiner Kindheit. Als der Vater urplötzlich verschwindet, scheinen sich die Verhältnisse im Hause Drach zu beruhigen. Doch die Mutter, die sich auf den einsamen, fettleibigen Dorfarzt Otto Ziedrich einlässt, wiederholt das grausame Ritual von Gewalt und Zärtlichkeit, quält August zwar auf leisere, aber ebenso perfide Art, wie es der Vater getan hat. Sie erfindet für den Sohn eine Krankengeschichte und sediert ihn mit dem Migränemedikament Ergotamin, das sie durch gefälschte Unterschriften auf Otto Ziedrichs Rezeptblock ergattert. Jahrelang glaubt das Dorf ihre tragische Geschichte der verlassenen Mutter, die ihren chronisch kranken Sohn aufopfernd liebt.

Auf einer Reise der drei in den Süden in Ottos Sommerhaus scheint es erneut so, als käme dort, in „Tagen ohne Schwindel und Schmerz“, die untergründige Disbalance der kleinen Schicksalsgemeinschaft in ein Gleichgewicht. Doch der „schlimmste Augenblick jedes Sommers ist sein Ende“. Auch dieser Sommer endet. Nach der Rückkehr entdeckt Otto in einer Küchenschublade seinen Rezeptblock und Lillys Unterschriftenfälschungen. Ziedrich schweigt und willigt so in die Misshandlungen Augusts ein. Immer dichter zieht sich das Netz aus wirren Gefühlsfäden zusammen. Fritschs Erzählstimme dagegen spinnt ihres kühl und klar, in einer klingenden, farbigen Sprache.

Die Zitronen, die dem Roman seinen Titel geben und nicht nur im Süden, sondern auch im Gewächshaus der Drachs wachsen, lassen sich natürlich oxymoronisch deuten und lesen. Sehnsuchtssüß werden diese Agrumen bekanntlich in Goethes Versen eingesetzt, wenn vom „Land, wo die Zitronen blühn“, die Rede ist, doch immer wieder eben auch sauer. Wie der Roman mit diesen widersprüchlichen Assoziationen spielt, das ist kunstvoll und klug kalkuliert. „Der Mensch ist eine Überlebensmaschine.“ Von einem Blitzschlag, der ihn trifft, behält August lediglich eine Narbe.

Mit Ottos Hilfe gelingt ihm der Sprung aus dem Gefängnis mütterlichen Irrsinns. Er landet in der Stadt, dann in den Armen der Künstlerin Ava. Sie kommt aus einer Familie, „in der man sich nichts so sehr wie den Verzicht auf das eigene Glück zugunsten der anderen an die Brust heftete“. Die beiden emotional stark Versehrten August und Ava treten in ein symbiotisches Verhältnis zueinander.

Fiasko nach dem Liebesspiel

Wie Fritsch die Beziehungen und Innenwelten ihrer Figuren entfaltet, wie sie etwa Augusts Albträume als Ansammlungen von Monstren erscheinen lässt, ruft Assoziationen an die Bilder von Hieronymus Bosch auf. Wie sie das Liebesspiel zwischen August und Ava beschreibt, ist beängstigend: „Als wolle sie ihn schälen, schlug Ava ihm oft beim Liebesspiel die langen Fingernägel in die Haut, wie er als Kind seine in Zitronen geschlagen hatte, um durch den winzigen Riss der Schale an ihrem hellen, gelben Fleisch zu riechen. Dann sah August hilflos an sich herauf, fürchtete halb, sie hätte ihn tatsächlich perforiert.“ Das Feuer zwischen den beiden muss unweigerlich ins Fiasko führen. Doch auch damit hat Zitronen noch immer nicht den traurigen, ja schockierenden Höhepunkt erreicht, bei dem eine Pistole, die gleich zu Beginn des Romans erwähnt wird, die zentrale Rolle spielt.

Georg Büchner hatte einst in Dantons Tod mit „Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt?“ eine Frage niedergeschrieben, die längst zur Formel für eine Literatur geworden ist, die das Abgründige, moralisch Verwerfliche, Gewaltsame und Zerstörerische im Menschen ergründen will. Valerie Fritschs Roman wirft diese Frage einmal mehr auf und steht damit auch in guter Tradition der österreichischen Moderne. Er erörtert sie aber nicht psychologisierend in dem Sinn, dass man Augusts Schicksal ganz über die prekären Biografien der Eltern ausdeuten könnte. Die Antwort auf die Frage, warum diese geworden sind, was sie sind – oder in ihrer inneren Leere eben gerade nicht sind –, bekommt man nicht. Das lässt dem Geheimnis Raum, den Lesenden die Möglichkeit zum Weiterdenken und -fragen.“ (Beate Tröger in Der Freitag 11/2024)